Ci sono corsi che si insegnano, e corsi che si vivono.

Quello che ho tenuto per gli educatori di una cooperativa sociale della mia Città rientra senza dubbio nella seconda categoria.

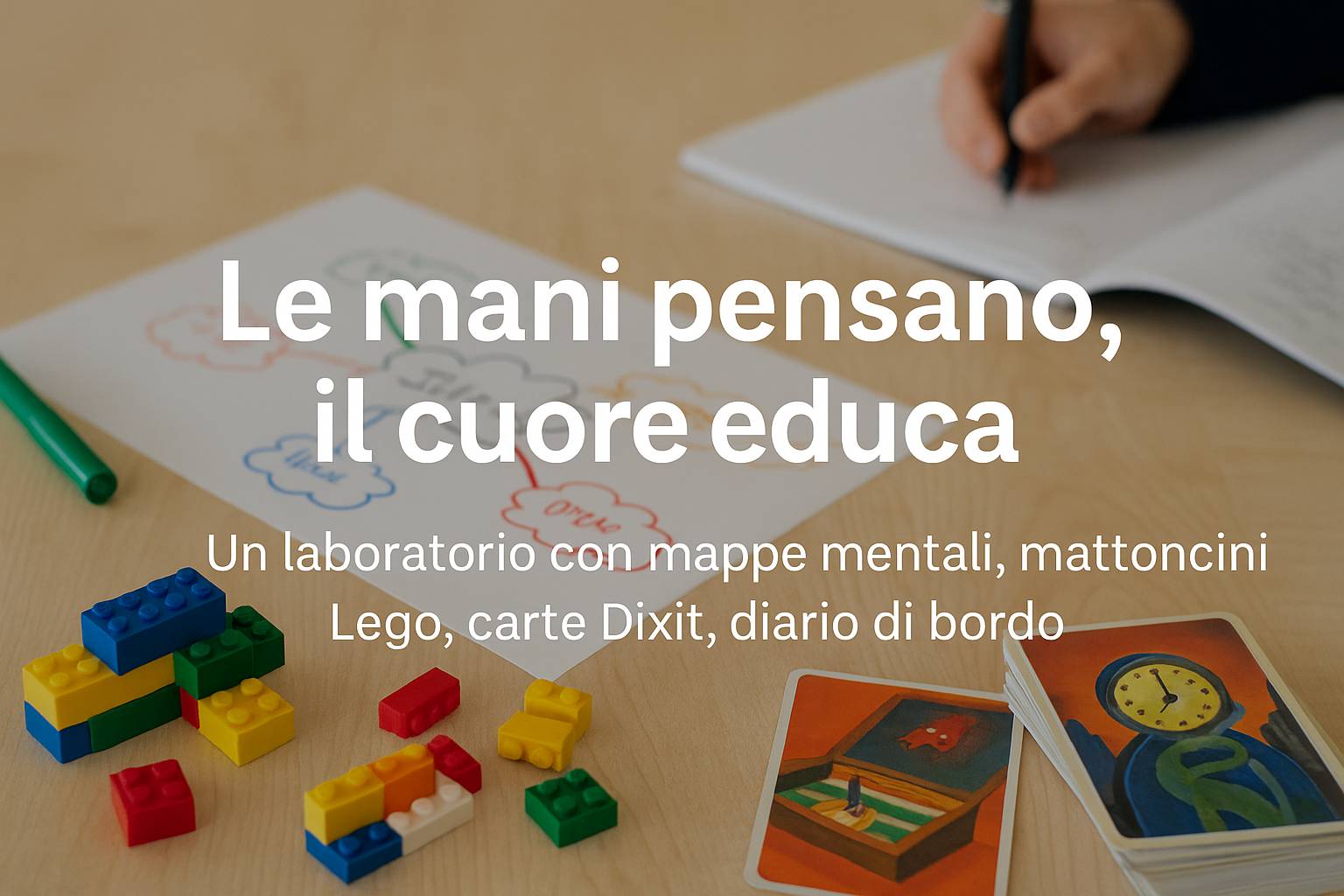

Il tema era “Metodologie educative innovative”, ma a dire il vero il cuore del percorso non era solo l’innovazione in sé — era la possibilità di riguardare il proprio modo di educare da una prospettiva nuova, più consapevole, più creativa, più riflessiva.

Perché innovare non significa abbandonare ciò che si conosce, ma reinterpretarlo alla luce dell’esperienza.

1. Le mappe mentali: pensare con i colori

Abbiamo iniziato il viaggio dalle mappe mentali, uno strumento che adoro utilizzare nei contesti educativi.

Disegnare una mappa significa allenarsi a pensare in modo radiale, visivo, creativo.

È un esercizio che obbliga a fare connessioni, a trovare nessi, a dare ordine senza rinunciare al caos generativo delle idee.

Ogni educatore ha realizzato la propria mappa su un tema specifico: “La relazione educativa oggi”.

C’erano mappe a forma di albero, di sole, di labirinto.

Colori, parole chiave, immagini.

E dietro ogni segno, una storia, una rappresentazione del proprio modo di stare nella relazione.

Le mappe, in fondo, sono un modo per visualizzare il pensiero, per vederlo dall’esterno, e quindi comprenderlo meglio.

2. I mattoncini LEGO®: costruire per capire

Poi siamo passati ai mattoncini LEGO®, adattando il famosissimo gioco al contesto educativo.

Quando le mani cominciano a muoversi, la mente si rilassa e l’immaginazione prende forma.

Ogni gruppo ha costruito il proprio “modello di educatore ideale”: torri, ponti, piccoli mondi simbolici fatti di figure e connessioni.

È stato straordinario osservare come, nel momento della costruzione, emergessero visioni condivise e parole nuove: collaborazione, ascolto, presenza, fiducia.

Costruire diventa così un atto riflessivo, un modo per rendere visibile ciò che spesso resta implicito nel lavoro educativo: la complessità delle relazioni, le tensioni tra obiettivi e realtà, le fragilità che si trasformano in risorse.

3. Le carte Dixit: l’immaginazione come linguaggio

Quando ho tirato fuori il mazzo di carte Dixit, la reazione è stata curiosa: “Le usiamo davvero in formazione?”

Sì, le usiamo — e funzionano ogni volta.

Le immagini surreali delle carte diventano specchi interiori: ciascuno sceglie quella che rappresenta il proprio stato d’animo, il momento vissuto, una sfida educativa.

L’immagine attiva il pensiero laterale, aggira le difese razionali e apre spazi di autenticità.

In pochi minuti l’aula si riempie di racconti, emozioni, significati condivisi.

Con le carte abbiamo lavorato sulla narrazione del sé professionale, ma anche sull’empatia e sull’ascolto reciproco: due competenze trasversali fondamentali per chi lavora nella relazione d’aiuto.

4. Il diario di bordo: la riflessione che resta

Ogni esperienza, per trasformarsi in apprendimento, ha bisogno di essere fermata, riletta, interiorizzata.

Per questo ho proposto agli educatori di tenere un diario di bordo.

Non un quaderno di appunti, ma uno spazio personale di riflessione: poche righe per ogni incontro, una parola chiave, un’emozione, un’immagine.

Il diario è diventato una lente per osservare sé stessi nel percorso, per dare continuità all’apprendimento e per sviluppare quella consapevolezza riflessiva che, secondo Donald Schön, è il cuore delle professioni educative.

Scrivere non serve solo a ricordare: serve a pensare, a capire, a restituire senso a ciò che accade.

5. L’aula come spazio generativo

Ogni volta che accompagno un gruppo di educatori, mi accorgo che la vera innovazione non è negli strumenti, ma nel modo in cui si usa l’aula.

Quando l’aula diventa laboratorio, quando si lavora in cerchio, quando si costruisce insieme, allora la formazione smette di essere trasmissione e diventa trasformazione.

In questo corso ho visto crescere la fiducia, la curiosità, la voglia di provare.

Ho visto educatori che riscoprivano il piacere di imparare, che trovavano nel gioco e nella riflessione un nuovo linguaggio per leggere il proprio lavoro.

6. Educare all’innovazione, non solo con l’innovazione

Alla fine del percorso, ci siamo salutati con una parola ciascuno.

Le parole che sono emerse erano semplici e bellissime: “energia”, “connessione”, “curiosità”, “scoperta”.

E ho pensato che forse la vera metodologia innovativa è proprio questa: educare all’innovazione, non solo con l’innovazione.

Perché ciò che conta davvero non è l’elenco degli strumenti, ma l’atteggiamento che li accompagna: la disponibilità a mettersi in gioco, a sperimentare, a guardarsi con occhi nuovi.

Innovare in educazione significa restare inquieti, curiosi, vivi.

Significa accettare che non esiste un unico modo giusto, ma molti modi possibili per costruire significati.

E che ogni volta che un educatore si ferma a riflettere, a scrivere, a disegnare, a costruire…

sta già cambiando il suo modo di educare.